そろそろ手術を・・・手術ってどんな感じ?

痛みが酷くなってきたし、そろそろ手術かなと思っているものの、手術と聞くだけでも怖いですよね。身近に手術を経験された方がいるのであれば、お話しを聞くとイメージがわきやすいと思います。しかし、手術や手術後の生活ってどうなるんだろうと不安になる方が多いのではないでしょうか?

こちらでは手術の方法や手術後の生活に関してお話しをしていきます!

変形性股関節症の手術とは?

一般的に変形性股関節症の手術は大きく2つの方法があります。

- 関節を温存するタイプ

- 関節を人工の関節に入れ替えるタイプ

2つ目の「関節温存するタイプ」の手術は、適応に条件があります。

それは変形の進行が少なく、若くて骨が強い方です。

若い方は、痛みは強くても、人工関節を入れるには人工関節が摩耗してしまうリスクなどがあるため、こちらの骨切りが適応されます。

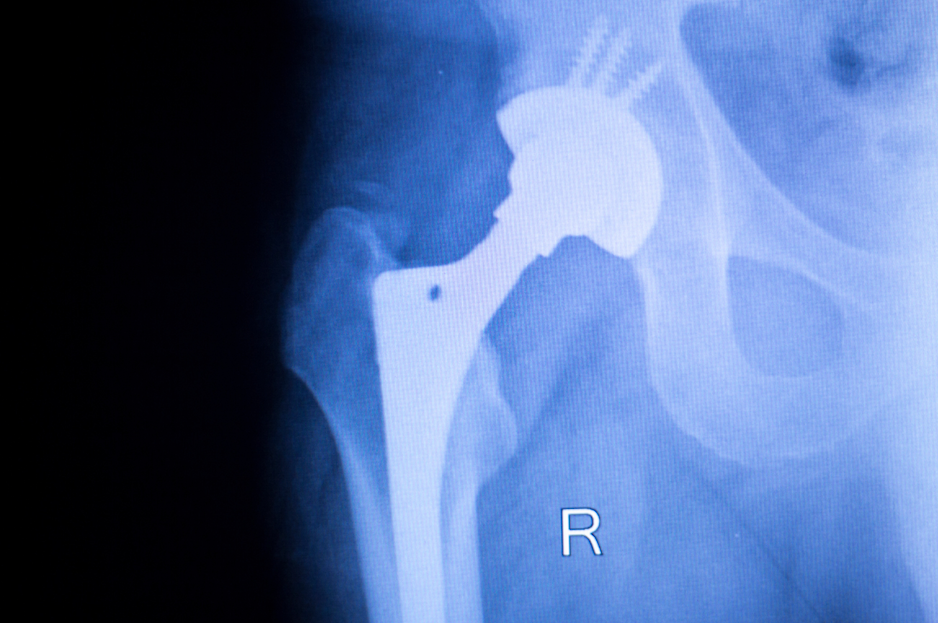

変形性股関節症の多くは、人工関節に入れ替える手術、人工関節全置換術を選択します。

人工関節に変えることで、痛みの原因となっていた軟骨にストレスがかかることはなくなり、関節の適合性もアップし、痛みの軽減を図れるだけでなく、脚長差(足の長さの差)の軽減、関節可動域の拡大などにつながります。

以前は、人工関節の耐久年数は15〜20年ほどと言われていましたが、それらは20年以上前の成績であり、今は、人工関節の素材の質が上がっていることから、耐久性が上がってきていると言われています。今や30年以上保つのではないかと言われているため、年齢が若くても変形の進んだ方には人工関節を選択するということもあるようです。

こちらの手術に関しては、主治医の先生が変形の度合いや生活スタイルなどを考慮して提案してくださることと思います。不安なことがあれば、主治医の先生に相談することが一番です。ネットには、いろんな情報が書かれており、不安になることも多いと思いますが、自分のカラダの状況を一番理解してくださるのは主治医の先生です。しかし、もし、聞いてもらえなかった・・・など不安がある場合は、別の病院の先生にお話しを聞くセカンドオピニオンというのも一つの選択肢として覚えておくといいかもしれません。自分のカラダを任せることができる先生にお任せしましょう!

入院〜手術までのイメージ

手術日が決まれば、後は手術前の検査です。

今回は一番多く行われる手術、人工関節置換術の話を中心に行います。

レントゲンやCT、必要であればMRIなどの画像検査

採血、採尿、心電図、胸部レントゲン、下肢エコーなど

股関節の手術に必要な判断材料となる検査だけでなく

手術を行うにあたってリスクがないか、調べる検査が必要です。

こちらは手術前の外来で検査を行うことがほとんどです。

また、病院によっては、リハビリによる関節の可動域検査や筋力検査、歩行や足の長さなどの身体機能評価を行うこともあります。手術まで期間がある場合は、リハビリの処方が出ることもあります。

また、手術までに入院中に必要な道具を準備します

また、手術後はスムーズに動けないことも多いため、手術を行う前に、部屋の環境を整えることも必要です。

さらに特に術後すぐは自分自身でスムーズに動けないことが多いため、荷物などの準備を行っておくと便利です。

入院中あったら便利だったと言われるアイテムベスト5をご紹介

靴べら

手術後すぐは、痛みや腫れで股関節の動きが制限されることが多く、靴の脱ぎ着に苦労されることが多いです。

マジックハンド

術後すぐは動けないけど、ちょっとものを落とした、少しカーテンを閉めたい、けど看護師さんを毎回呼ぶのはちょっと・・・という時に役にたつのがこのマジックハンド。

今じゃ100均なんかにも置いてあるくらいお手頃価格で手に入るので、あると便利なグッズです!

柄の長いシャワーブラシ

靴べらなどと一緒で、足先を洗いたいのにちょっとだけ届かないなんて時に役にたつのが、長い柄つきブラシです。なかったらなかったでいいんだけど、ちょっとかゆいところに手が届くブラシは意外とあるとよかったと言われるアイテムの一つです。

小さめのバック

ちょっと飲み物を買いにいったり、洗面台に洗顔や歯磨きをしにいったりする際に役立ちます。病院ではそんなに多くの物を持ち歩く必要はありません。しかし、お財布や携帯などの貴重品や、歯磨きなど、入れるバックがあると便利です。

病衣にポケットがないこともありますし、最初のうちは歩行器や杖をつかうことが多いためっているため、ものを持っての移動が少ししづらいです。

ちょっとしたバックがあると重宝します。

S字フック、テーブルフック

こちらはベット柵にかけてものをおくために使います。

消灯台などは設置されているものの、術後はベットから何度も起き上がり、立ち上がってものを取ることができなかったり、煩わしかったりすることがあります。

よく使うものなどをベット柵にフックでかけておくと便利です!

入院から手術まで

病院によって入院日は様々ですが、手術日の1〜3日前位に入院になることが多いです。

入院してから、手術に関して最終確認の検査や説明などが行われます。

手術前には、術前検査の結果を踏まえ、手術に関する説明が行われます。

手術の前日の夜から、絶食になります。

手術当日は術衣に着替え、手術前には点滴などの処置が始まります。

主治医から説明が行われて、手術となります。

手術は麻酔で寝てしまえばあっという間。

今からするの?と思ったら終わっていたといわれるほどです。

手術後は麻酔が効いていますが、麻酔が切れてからは、痛みが出始めることもあります。

痛み止めでコントロールしているので、痛みがひどい場合は看護師さんを呼んでください。

手術後から退院まで

手術翌日からリハビリが始まります。

骨切りに関しては、骨折と同じような状態であることから、移乗や歩行などはかなりゆっくり慎重に進めていき、足をつき始めるのも遅く、入院期間も6〜8週と長くなることが多いです。

しかし、人工関節に関しては、翌日からどんどん移乗や歩行など、動作を行っていきます。

手術後すぐは、手術の際の侵襲(傷)が入っていること、また、人工関節に入れ替わり、今まで違う関節の構造になり、足の長さやカラダの動きが変わっているため、痛みや違和感が出ることが多いです。最初は痛み止めなども服用しながらの動作練習になりますが、2〜3日で強い痛みは引いていくことがほとんどです。車椅子→平行棒→歩行器→杖→独歩と進んでいきます。痛みが少ない方はすぐに歩行器歩行、杖に移行していく方が多いです。

人工関節の入院期間は2〜4週になる方が多いです。

・手術後の注意点は?

骨切りに関しては、骨に負担がかかるため、荷重を慎重に進めることが一番です。

無理をしたら偽関節といって、骨切りした部分の骨の癒合がうまくいかなかったり、疲労骨折をしてしまったりするリスクがあります。

人工関節に関しては、手術の方法によって注意点が異なります。

人工関節の手術は一度関節を脱臼させた上で人工関節を入れているため、脱臼のリスクがあります。特に脱臼を起こしやすいのは、手術によって弱った組織が固くなって修復するまでの3週〜3ヶ月位の間になります。手術の方法は、前の方から展開する前方アプローチと後の方から展開する後方アプローチがあり、この2つは注意する姿勢が異なります。

<前方アプローチの場合>

【伸展内転外旋方向】

寝返りの姿勢

うつ伏せから起き上がる際の動作

立位での方向転換など

<後方アプローチの場合>

【屈曲内転内旋方向】

深い屈曲

靴下を履く動作

足を組む動作

内股

横座り、トンビ座り

・手術後の日常生活は?

手術後は前の章に書いた脱臼方向にならないように、注意をしながら生活をしていきます。

痛みと関節の可動域に関しては、3ヶ月以内に優位な改善がみられることがわかっています。しかし、歩行や日常生活に関しては、3ヶ月から1年にかけてゆっくり改善がみられると言われています。特に歩行は、今までの関節と構造が変わっていることもあり、使い方を変えていかなければ、結果的にせっかく手術をしたのに、別の関節に負担をかける歩き方になってしまっているという方も多いです。

さらに、日常生活の動作の中でも、床のものを拾う動作や、階段昇降は、股関節を曲げて筋力を使う必要があるため、負担が大きい動きです。これらは改善していきますが、最初は動作がぎこちなくなることがほとんどです。

どれくらいでできるようになるかは、手術前の生活状況や筋力の度合いなどに左右されます。やはり、関節可動域や日常生活の制限が大きかった方の方が、回復はゆっくりになります。回復は人それぞれですので、あせらず一歩一歩進んでいきましょう。

手術後の生活が不安

今後本当に動けるようになるのか、自分のカラダの状態は大丈夫か、症状が改善できるのか、様々な不安があることと思います。

病院で聞いてもわからなかった、こんなこと聞いていいのかと相談しにくくて聞けなかったことなど、Wellではお気軽にご相談いただけます。

病院勤務経験12年以上のベテランスタッフが、あなたのカラダの悩みをお聞きして、わかるまで時間をかけて丁寧に対応させていただきます。

また、今後、理想の生活が送れるように、カラダの改善を手厚くサポートさせていただきます。

初回の流れの詳細はこちらから

もし、来店にあたってわからないこと、不安なことがあればLINEでお気軽にご相談できます!また、LINEにご登録いただくと初回限定のクーポンをプレゼントいたします。

LINEの登録をお願いいたします。